| La Cultura Postal en México dentro del Códice del Tiempo |

Hola, bienvenido a La Casa de la Cultura Postal, que el Sindicato Nacional de los Trabajadores del Servicio Postal Mexicano, pone a tu disposición como un espacio lúdico para tu recreación y esparcimiento y puedas, en un breve recorrido a través de estos salones, viajar en el tiempo y enterarte de todo lo relacionado con el fabuloso mundo de lo postal, no sólo en nuestra ciudad, país o continente, sino en todo el mundo. |

|

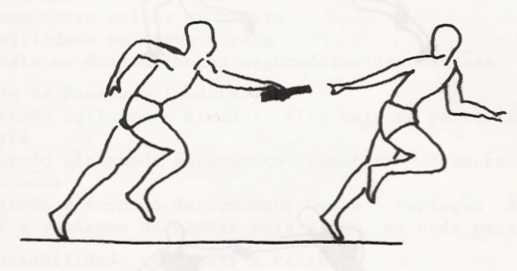

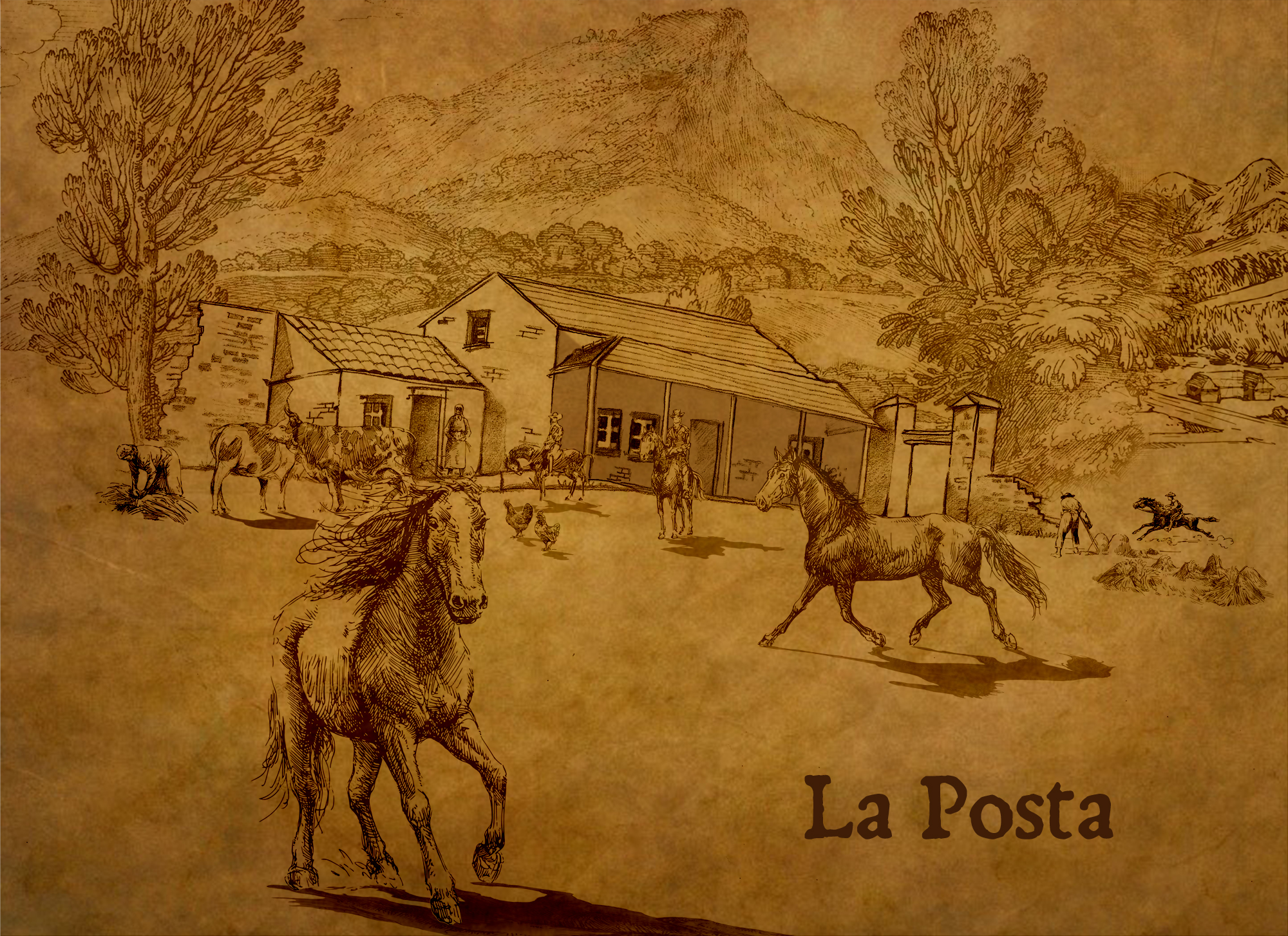

En la antigüedad, “los correos” generalmente eran hombres atléticos que recorrían distancias entre un punto y otro, ya sea solos u organizados en carreras de relevos, para llevar mensajes; posteriormente, el hombre, se hizo de un aliado importante en este menester: el caballo, animal ligado a la humanidad desde tiempos inmemoriales que vino a aligerar esta ardua y titánica tarea de los “correos de a pie” sustituyéndolo por los tradicionales “correos de a caballo” que muchos, especialmente en Europa, le dieron el nombre de “Estafetas” derivándose esto del nombre italiano “Staffetta”, que a su vez proviene de la palabra “Staffa” que significa estribo, aditamento de las sillas de montar.

Ahora bien, ya desde la temprana Edad Media, fue necesario, de manera paralela al surgimiento de los pueblos y ciudades, establecer, cada determinado número de leguas de acuerdo a la tradición latina, hoy kilómetros o millas, según el sistema de medición utilizado y generalizado para acotar las distancias, unos lugares adónde los caballos pudieran descansar y/o el mensajero, cambiara de cabalgadura y prosiguiera su camino hasta llegar a su destino. A estos lugares o sitios se les conocía como “Postas” y muy pronto, en estas postas se establecieron los mesones, algo así como un hotel rústico donde quienes viajaban de una ciudad a otra tuvieran oportunidad de descansar, comer algunos alimentos y en la mayoría de las veces, pernoctar en un lugar seguro, a estos sitios se les conocía como “Hostes”, de donde después derivó la palabra Hostería; por ello, cuando el 31 de mayo de 1579, el rey Felipe II, en el Palacio de Aranjuez, nombró a don Martín de Olivares, como el Primer Correo Mayor de Nueva España, el nombramiento era, de acuerdo a la Real Cédula expedida el siguiente: Correo Mayor de Hostas y Postas de Nueva España, cargo del que le dio posesión el virrey don Martín Enríquez de Almanza, en la ciudad de México el 27 de agosto de 1580, casi un año y tres meses, después de haber sido nombrado. El DRAE (Diccionario de la Real Academia del Español) establece entre otras muchas acepciones que tiene la palabra “Postas” lo siguiente: conjunto de caballerías que se apostaban en los caminos a una distancia de dos, tres o más leguas, para que los tiros, los correos pudiesen ser renovados. De ahí se deriva la palabra “Postal” que decidieron utilizar como nombre ligado al oficio u actividad todos los sistemas de correos del mundo. |

|

| En el año de 1874, para ser exactos el 9 de octubre, en la ciudad Suiza de Berna, se reunieron la gran mayoría de los países del mundo para crear una asociación u organismo que afiliara a todos los servicios de correos de esos países y establecer como un derecho universal de todos los países, lo que se llamó como El Servicio Universal de Correos que contemplara la inviolabilidad y libre tránsito de la correspondencia, aun en tiempos de guerra. Dicho, organismo, mucho muy anterior a la fundación de la ONU (San Francisco, USA 1948) adoptó el nombre de Unión Postal Universal UPU y se estableció desde entonces que el 9 de octubre se celebraría en todo el mundo El Día Mundial del Correo. Hoy en día, suman más de 198 países. |

|

Una vez adoptado el nombre de “Postal” para referirse a la actividad de los organismos prestadores del servicio de correos en todos los países del mundo, se generalizó su uso como tal y desde entonces hasta la fecha, cuando hablamos, en este caso en especial, de “la Cultura Postal” nos estamos refiriendo a todo lo que ha significado e implica en el mundo entero, a partir de los siglos XV y XVI, la prestación del servicio de correos y a toda la cultura que ha creado y generado esta actividad humana. |

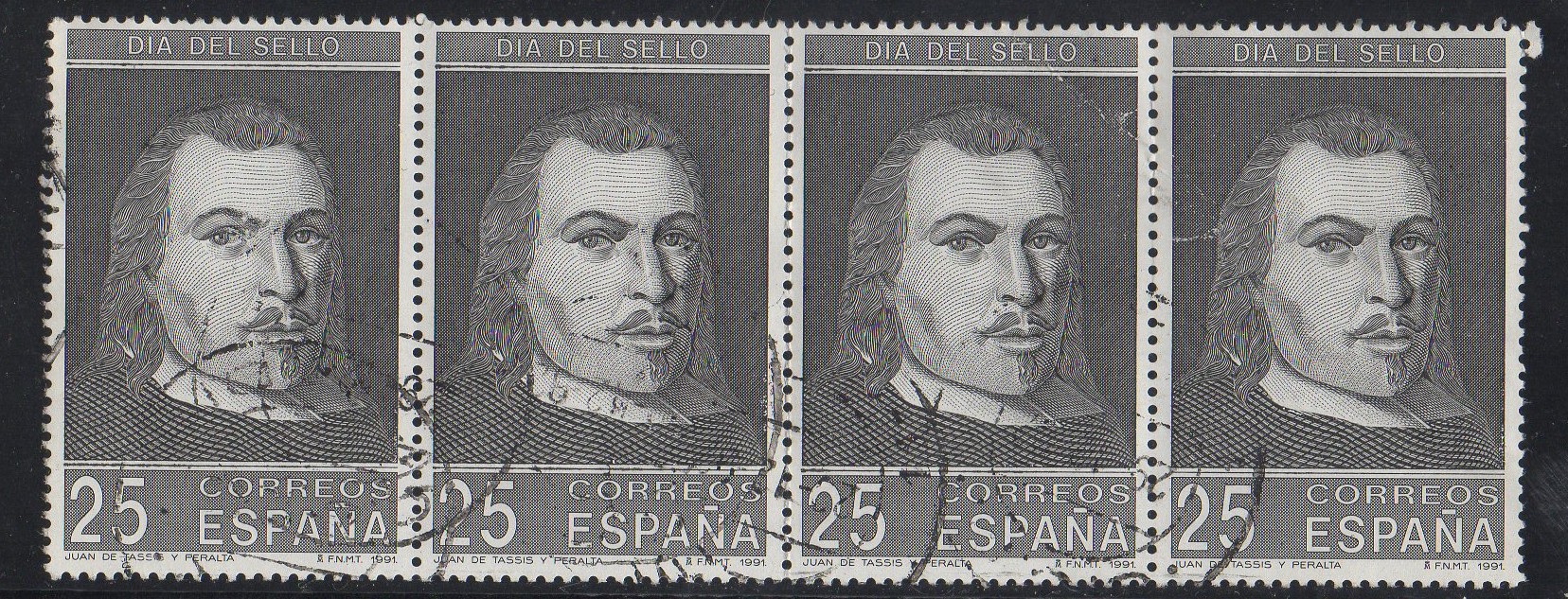

| La Familia Tassis, primeros Correos Mayores en Europa |

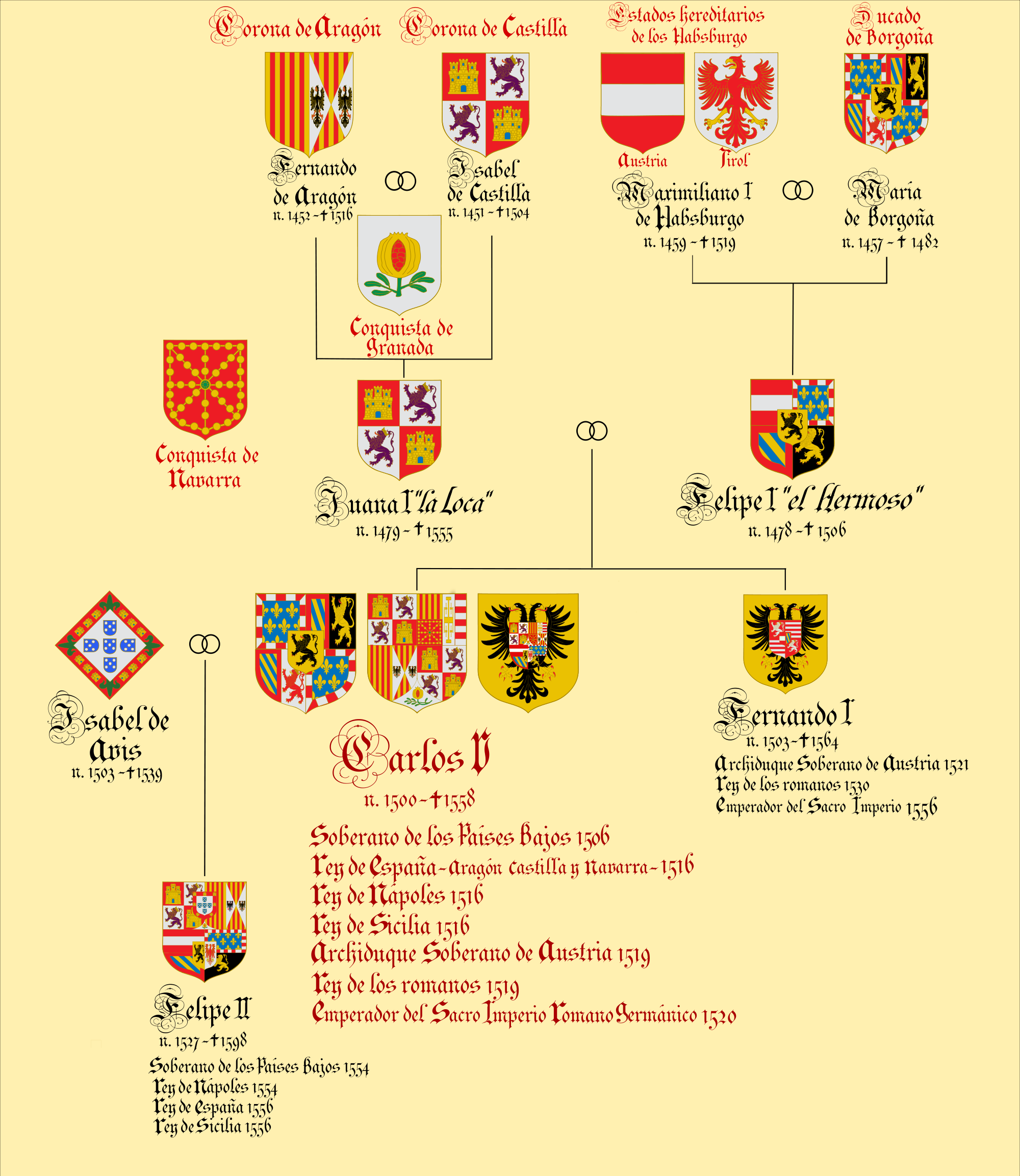

| La actividad postal, el correo, es una actividad que surge como tal, preferentemente durante el Renacimiento en Europa y en especial, con el surgimiento de las grandes ciudades y el florecimiento del comercio, comunicarse era más que una necesidad y lo que surgió como una comunicación, un intercambio de correspondencia entre los reyes y gobernantes de la época, pronto se fue haciendo popular entre las diferentes personas y la correspondencia de ser de carácter oficial, comenzó a ser particular y a aumentar considerablemente. Maximiliano I de Habsburgo, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, al subir al trono en 1493, concede a Francisco de Tassis, de origen Lombardo y proveniente de la familia de los Tasso di Cornello, el permiso para que operara el sistema de correos de la época, dado que este personaje y su familia se encargaban ya de transportar el correo entre el Papa y el Emperador desde el año de 1490. El 1 de marzo de 1501, Felipe el Hermoso, quien gobernaba por mandato de su padre Maximiliano I, los territorios de Borgoña y los Países Bajos, nombra a Francisco de Tassis Correo Mayor de estos países. |

|

Como Felipe el Hermoso, estaba casado con Juana de Castilla y Aragón, hija de los Reyes Católicos, a la muerte de la reina Isabel de Castilla el 26 de noviembre de 1504, éste heredó el trono castellano gracias a su matrimonio con Juana I de Castilla, nombra a Francisco Tassis el 18 de enero de 1505, Correo Mayor de España y permite a los Tassis fundar nuevas postas en Bruselas, Malinas, y en muchas otras ciudades de la zona, lo, que permitía el servicio de correos tanto en verano como en invierno, dándole a esta familia el monopolio del servicio de correos en toda España. No se nos olvide que a partir del año de 1492, a la conquista del reino de Granada, último reducto de los Moros en la Península Ibérica, por Fernando e Isabel, los Reyes Católicos, se consolida España como nación, año también en que el 12 de octubre, Cristóbal Colón descubre América. |

||

|

Rutas Postales que funcionaban en Europa entre 1501 y 1515 administradas y operadas por la familia Tassis: |

|

|

Escudo de Armas de los Habsburgo

Con el paso de los años, el servicio de correos mejoró notablemente, en especial con la creación de las “estafetas· (servicio de correos utilizado anteriormente por los Árabes). Al poner estafetas de trecho en trecho y relevándose los postillones (nombre que se le daba a los jinetes que transportaban la correspondencia), no sólo los caballos, pasándose el correo unos a otros , como en una carrera de relevos. El surgimiento de las estafetas, agilizó los envíos de correos entre ciudades y pronto, éstas fueron siendo concesionadas a otras personas lo que hizo declinar el monopolio y poderío de la familia Tassis, además de que poco a poco, el Estado fue tomando la administración del servicio de correos. |

| Los Correos Mayores de Indias |

| Desde finales del siglo XV y durante todo el siglo XVI, de manera paralela al surgimiento y crecimiento del sistema de correos en Europa, especialmente en los dominios del Sacro Imperio Romano Germánico, España, Portugal, Francia, Inglaterra y la península Itálica, pronto se sumaron a estos países todos los territorios de ultramar recién descubiertos y conquistados fundamentalmente por España y Portugal, territorios a los que se conocía como las “Indias Orientales”, pues no olvidemos que el propio Cristóbal Colón denominó a estos vastos territorios como “Las Indias”, consecuencia de ello, en estos inmensos nuevos dominios hubo la necesidad inmediata de contar con el servicio de correos a los que, aun estando en territorio Español, se lesdenominó a sus concesionarios con el nombre de “Correos Mayores de Indias” y lo mismo residían en Madrid o la ciudad de Sevilla, que en Lisboa en el caso de Portugal. |

|

Al mismo tiempo que existía el cargo de “Correo Mayor de España” y había sido concesionado a la familia Tassis, en la ciudad d Sevilla, existía el “Correo Mayor de Sevilla” y aparte, muy ligado a la famosa Casa de Contratación de Sevilla, se había creado el Oficio de Correo Mayor de las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océao, descubiertas y por descubrir por interés y decisión personales de los Reyes Católicos, y fungía como concesionario el Doctor don Lorenzo Galíndez de Carvajal; de tal suerte que, en esa época, en España existían tres Correos Mayores de considerable importancia, situación que suscitó muchos pleitos, controversias y demandas entre estos concesionarios y sus descendientes que lo que en realidad pretendían era obtener el monopolio del correo en la América Hispana y las Filipinas, como fue el caso de Don Diego de Carvajal y Vargas, quien en 1561, ya radicado en Lima, fue reconocido como “Correo Mayor de todas las Indias”. A la muerte de este personaje, heredó sus derechos en Sevilla, su hijo mayor don Juan de Carvajal y Vargas que, al poseer los derechos de esto oficio a perpetuidad, se lo cedió a su hermano menor que radicaba en Lima, don Diego de Carbajal y Vargas que por este hecho se convirtió en el Correo Mayor del Perú y sus descendientes siguieron en el cargo hasta que el oficio desapareció en 1766. |

|

El correo prehispánico "azteca" previo, durante y después de la conquista |

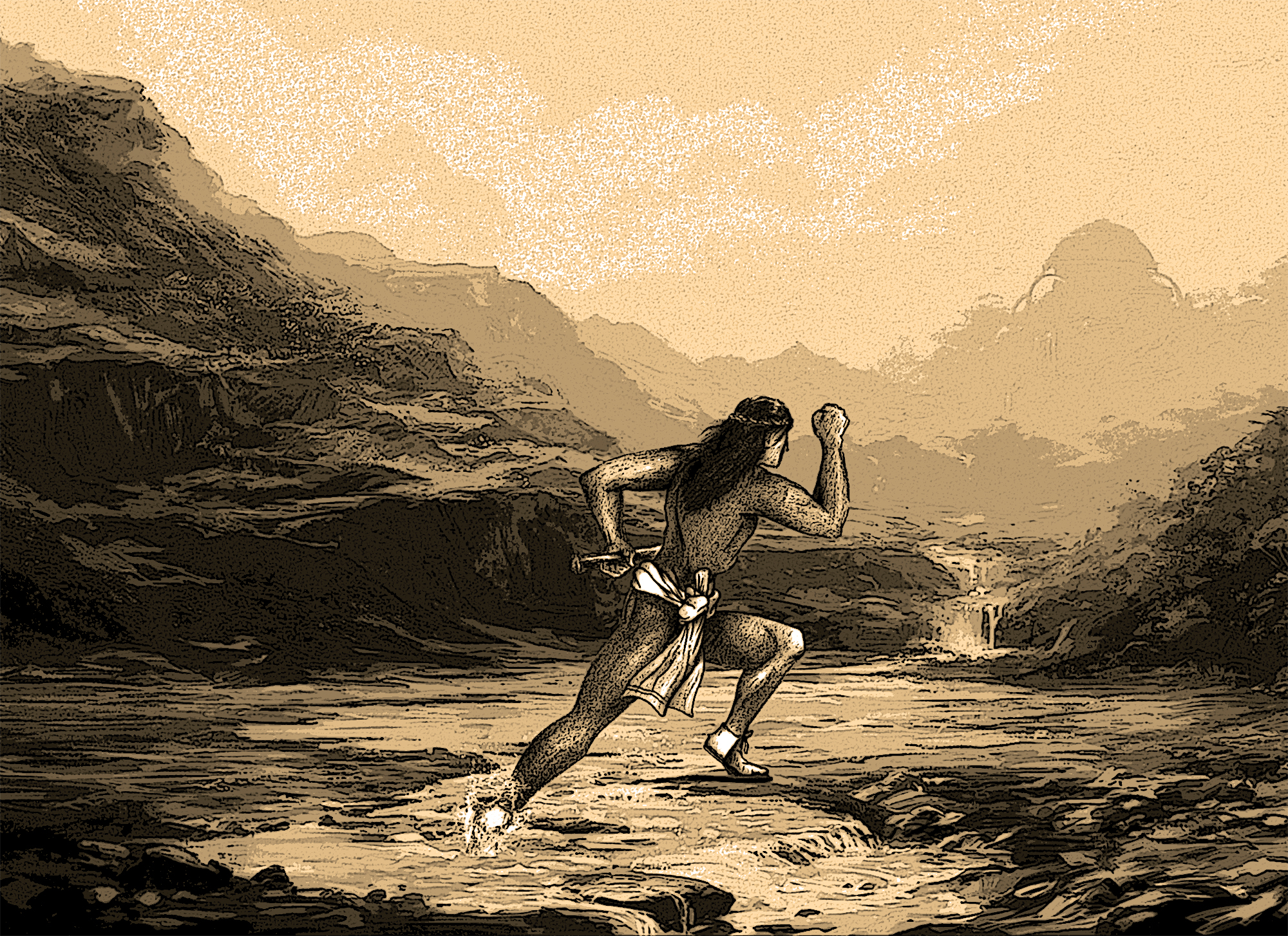

| El servicio de Correos, tal y como lo conocemos y nos fue heredado es una creación típicamente europea, íntimamente ligado al desarrollo del Sistema Capitalista, al nacimiento de las ciudades y al surgimiento de las distintas nacionalidades a partir del siglo XV, pero es de suponerse que en los inmensos territorios descubiertos y conquistados a partir de 1521 en lo que se conocía como las “Indias Orientales”, especialmente en toda la Meseta de Anáhuac, donde el Señorío e Imperio Mexica, mejor conocido como “Azteca” sobresalía desde la fundación de Tenochtitlan, a partir del año de 1325 aproximadamente, situación que le daba a este imperio sobre gran parte del territorio de Mesoamérica un dominio de casi doscientos años en los que había extendido su predominio militar y económico y como consecuencia de ello, su lengua nativa “El náhuatl”. Para los mexicas, la comunicación estratégica en la guerra y, en la administración de tan vasto imperio, no era desconocida y tenían un intrincado y bien organizado servicio de corredores que trasmitían mensajes de boca en boca o a través de un elaborado sistema de códices en lienzos de algodón y tablillas de madera. |

|

Meseta del Anáhuac

| Inicialmente y de manera preponderante, los mensajeros mexicas estaban muy ligados a los asuntos religiosos y militares y los paynani o payn en singular, eran los mensajeros del Dios Paynal, deidad o Dios menor, dentro de la Teogonía Mexica, que abocado a la diligencia y disciplina en los ejércitoscontaba con este grupo de mensajeros a su servicio y por ende al servicio del Dios Huitzilopochtli, una de las principales deidades mexicas, de quien Paynal era su fiel servidor. En época de las Guerras Floridas, los paynani se dedicaban especialmente a capturar prisioneros para sacrificárselos al Dios Huitzilopochtli, quien satisfecho a través de sus sacerdotes, premiaba a estos veloces corredores. Debe quedar muy claro el hecho de que no todos los “mensajeros” o “corredores” eran paynani; algunos de éstos podían ser mensajeros o convertirse en embajadores en misiones militares; pero de eso a que a los mensajeros mexicas se les llame de manera generalizada paynani es un error que se arrastra debido a las imprecisiones históricas de la época. |

|

Es de suponerse que todos los otros pueblos que lindaban con el Imperio Mexica, como los Tlaxcaltecas, los Mixtecos, los Zapotecos, los Purépechas, los Otomíes, los Totonacos, los Olmecas, los Chichimecas, así como los Mayas y todas las etnias que se derivaban de ellos, contaban con sistemas de mensajeros “corredores” para solucionar sus necesidades de comunicarse entre las distintas tribus, aunque aquí aparece una subdivisión o especialidad de “mensajeros embajadores” que en ocasiones hacían el trabajo de espías, fundamentalmente enfocado todo al arte de la guerra y envuelto dentro de la religión del grupo predominante. A la llegada de los españoles a Mesoamérica, el imperio Mexica, comandado en ese momento por el gran Tlatoani Moctezuma Xocoyotzin había conquistado a varios de estos pueblos y sus dominios llegaban hasta el ahora estado de Chiapas en el suroeste y el ahora estado de Tabasco en el sureste. Los paynani usaban diferentes insignias, nos narra el elocuente y bien documentado historiador Dr. Manuel Carrera Stampa, según la noticia o el negocio de que eran portadores. Si llegaban a las ciudades con el cabello suelto y desgreñado, “esparcido por el rostro”, el no hablar con nadie, era una derrota lo que anunciaban. Nadie les preguntaba el resultado, porque su presencia sola revelaba el desastre sufrido. El correo se encaminaba directamente al palacio de su Señor y de rodillas le comunicaba la triste noticia. |

| Los Correos Mayores de la Nueva España |

El primer nombramiento de Correo Mayor de Nueva España, recayó en la persona de Martín de Olivares, dado que el entonces Virrey Don Martín Enríquez de Almanza, cuarto Virrey de la Nueva España, solicitó a su majestad el rey Felipe II, le concediera una “Merced Real” para ese cargo, a fines de 1758 y la solicitó presentando dos candidatos para el caso: Martín de Olivares y Diego Daza. Al Maestro y Correo Mayor de hostes y postas de la Nueva España, por decreto del rey, se le otorgaba el título y cargo de Regidor del Ayuntamiento de la Ciudad de México con voz y voto. Martín de Olivares duró en el cargo 24 años, hasta que falleció en 1604, dejando vacante y sin herederos el oficio, lo que suscitó que éste fuese subastado por la Corona. Nota: Los cargos “vendibles y renunciables” como era el caso del Oficio de Correo Mayor, se remataban al mejor postor, en subasta pública y previo pregón. El beneficiario podía renunciar en otra persona, es decir, lo heredaba, pero si moría sin hacerlo, revertía el empleo a la Corona, y ésta procuraba venderlo nuevamente. La venta se hacía en quienes llenaran las condiciones de idoneidad y competencia a satisfacción a las justicias u Oficiales Reales y se prefería al que las tuviera aunque otro ofreciera más dinero, como sucedió al morir Martín de Olivares, el cargo se le otorgó a quien había sido por años su “teniente” que reunía los requisitos estipulados y experiencia. Alfonso Díez de la Barrera, a la sazón “Teniente” de Martín de Olivares y con amplia experiencia en el oficio, se presentó a la almoneda pública celebrada rigurosamente en tres ocasiones: del 30 de julio al 9 de septiembre de ese año de 1604, depositó la fianza exigida ante el Fiscal y los Oficiales de la Real Hacienda y se le otorgó el título y cargo de Correo Mayor de la Nueva España,por la suma de 58,000 pesos oro, pagados en “Reales” de contado y llanamente y recibió la certificación correspondiente a su oficio, teniendo como tal los siguientes derechos entre otros: Derechos que tenía el Correo Mayor

Obligaciones que tenía el Correo Mayor

En el caso de don Alonso Díez de la Barrera, la confirmación de su título la hizo el Rey, en el palacio de Aranjuez, el 1 de mayo de 1607, justo a casi tres años de haber sido nombrado a fines de 1604. El oficio de Correo Mayor era un cargo vendible y renunciable y funcionaba como una empresa privada de carácter mercantil, supervisada por el Estado, incluso se podían adquirir a perpetuidad y heredar a sus descendientes. |

| El Correo, dada su importancia y por considerarlo un servicio estratégico para la sociedad, deja de ser una empresa privada y se convierte en Renta del Estado |

El primero de julio de 1776, siendo rey de España Carlos III, el Servicio de Coreos, después de haber sido durante 187 años una empresa particular, concesionada a particulares, a quienes ya hemos visto se daba el título y cargo de Correo Mayor de Hostes y Postas de la Nueva España, pasa a ser considerado como Renta del Estado y se convierte en ese momento en una empresa del Estado, pues dependía directamente de La Corona, nombrándose a don José Gálvez, Marqués de Grimaldi, como el Superintendente General de Correos, con residencia en Madrid, pues era tal importancia del sistema de correos, que este personaje dependía directamente del rey y fue quien a partir de este momento, nombraba a los Administradores Generales de Correos, claro está con la anuencia y recomendaciones pertinentes, de los virreyes o gobernadores generales, según se tratara de un virreinato o una capitanía general, dentro del vasto imperio Español, que a decir del rey Felipe II, en sus dominios nunca se ponía el sol y así, desde el 1 de julio de 1776 hasta el 27 de septiembre de 1821, en que se consumó la independencia de México, el correo, a través de su Administrador General, dependía directamente de España. |

|

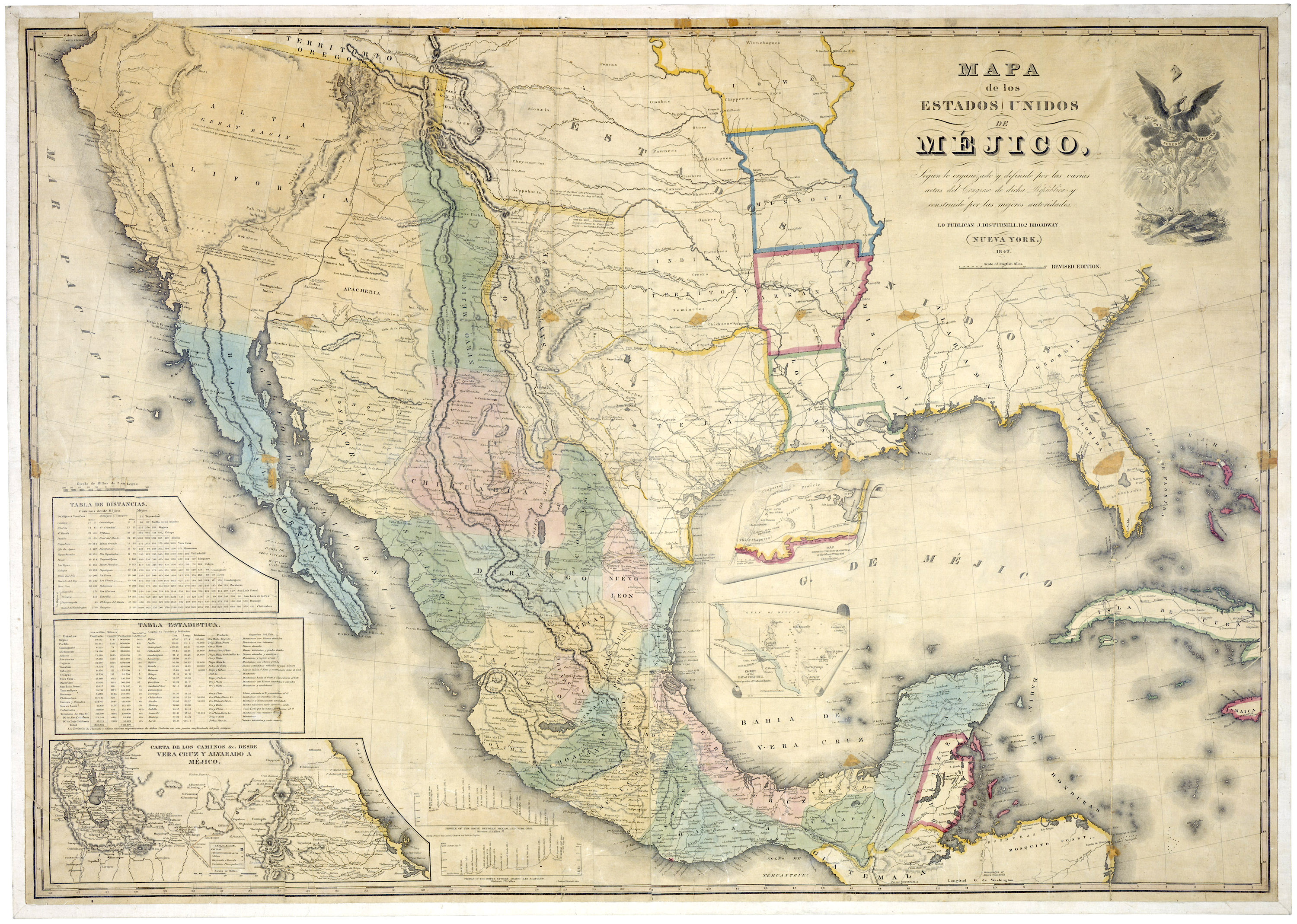

De esta manera el correo, se va fortaleciendo y al crecer, dada la gran demanda de correspondencia, paquetes y envíos diversos, se ve en la necesidad de establecer rutas postales y medir distancias en todos los senderos, veredas y caminos reales, que hicieran posible elaborar todo un sistema de cobros que hicieran redituable la prestación del servicio, en especial desde el punto de vista económico. Para medir estas distancias y poder establecer las diferentes rutas postales, se utilizaba lo que se llamó Rueda Perambuladora, una especie de gran rueda con rayos que en su centro, en el eje de la misma, contaba con un “odómetro”integrado que al girar se activaba e iba midiendo en leguas terrestres (l, 609 mts.) las distancias entre pueblos y ciudades; calculando, a partir de estasmediciones, los días que un caballo o una carreta hacían de un destino a otro. Esta gran rueda, a semejanza de un arado, mediante un aditamento era remolcada por una mula u/o caballo y comenzaba a rodar desde la conocida Puerta Mariana de Palacio Nacional, la puerta de en medio del edificio, ahí se iniciaba en “0” el recorrido. Por eso, en toda la época colonial, los trabajadores del correo eran quienes mejor conocían todos los senderos y caminos del país y sabían del “estado físico y de su conservación”. El Correo propicio y fomentó de manera muy especial también la elaboración de mapas o cartas geográficas en todo el territorio nacional. |

Ordenanzas Importantes del Servicio de Correos durante la Administración de la Corona Real Ordenanza del Correo Marítimo, se publica el 26 de enero de 1777 y está vigente hasta 1802, año en que el correo marítimo, que tenía su propiaflota de barcos conocidos como “Bajeles”, entrega a la Armada Española, el transporte del correo marítimo, así como toda su flota. De 1580 a 1795, el usuario o destinatario del servicio de correos, salvo los lugares donde a partir del siglo XVIII, ya existía la persona del cartero, solían acudir a las oficinas de correos a recoger su correspondencia y paquetería y pagar ahí el importe del servicio. Existían el real, medio real, cuarto y sexto de real de plata de once dineros y cuatro granos de ley y talla de sesenta y seis piezas de un real por un marco desde don Pedro I. Los reyes Enrique II, Juan I, Enrique III, Juan II y Enrique IV acuñaron los suyos a la misma ley y talla. Real Ordenanza de Correos de 1794. No obstante que la ordenanza de 1782 establecía la conveniencia de la entrega de la correspondencia a domicilio, la experiencia de José Lazcano fue transitoria, a manera de prueba y posteriormente fue suprimida; no fue sino hasta el año de 1795, obedeciendo la ordenanza del año anterior que se estableció en las Administraciones Principales de México y Veracruz, así como en las Oficinas Principales y Subalternas de las ciudades y villas más importantes de la Colonia, la entrega de las cartas a domicilio, ya en forma definitiva. Los carteros cobraban los portes que aparecían anotados en cada envío y además ½ real por cada carta que entregaban; quedándosele al cartero sólo el importe de ¼ de real. Real Ordenanza de Correos de 1817 Los Administradores de Correos del 1 de julio de 1776, al 10 de febrero de 1822 Durante los últimos años del régimen Colonial, en Nueva España existían dos Administraciones Generales de Correos: La Administración General de Veracruz y la Administración General de México; se contaba con 16 Administraciones Principales y 35 Subalternas.

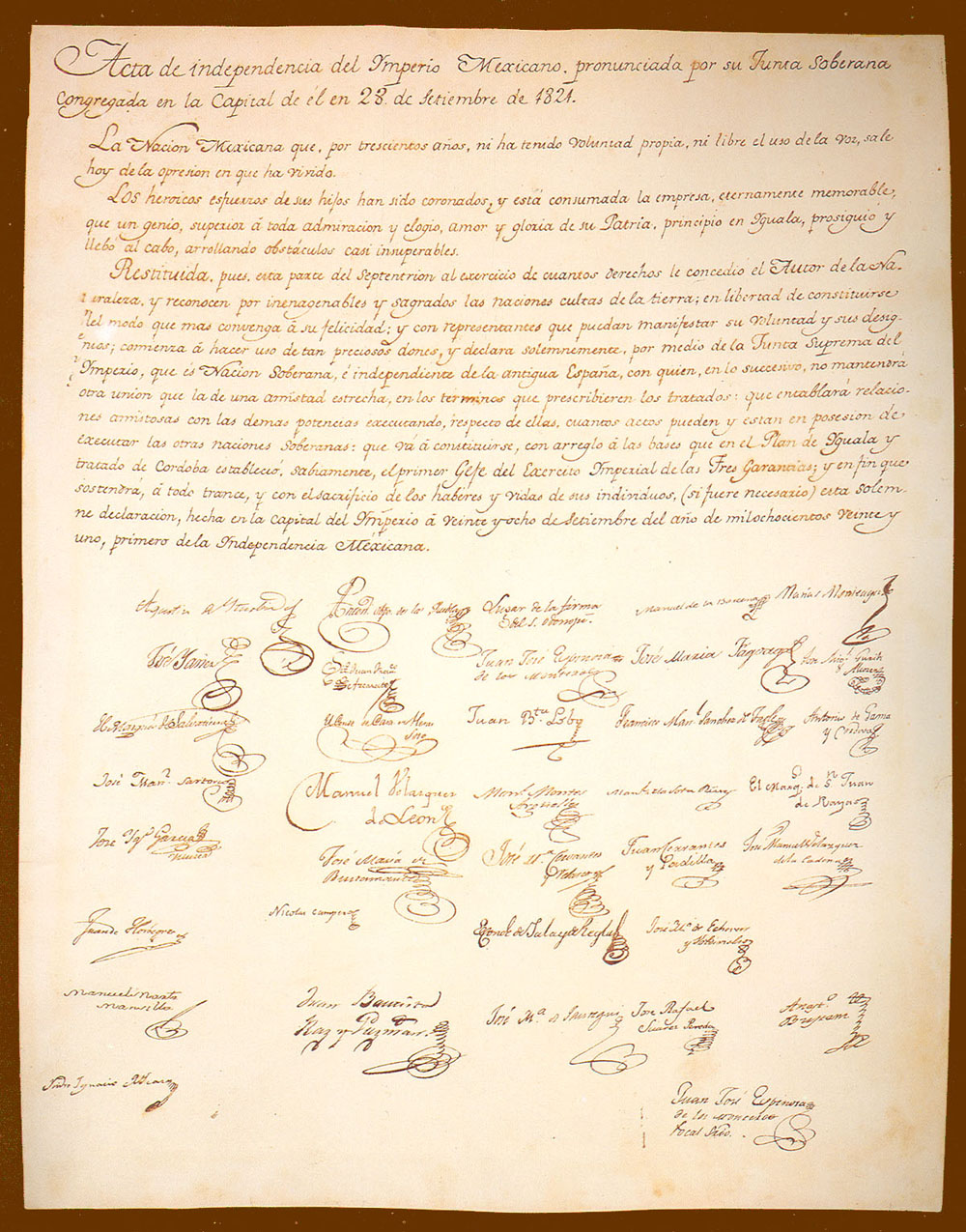

Consumada la independencia el 27 de septiembre de 1821, al correo que se le denominaba y consideraba hasta entonces como “La Renta de Correos”, pasa a ser “Ramo de Correos” dependiendo de la Secretaría de Estado y del Despacho Universal de Relaciones Interiores y Exteriores y Gobernación y curiosamente, a escasos 42 días, el 8 de noviembre de 1821, la Junta Provisional de la Regencia especifica que el “Coreo” subsistirá con los emolumentos que obtuviera por prestar el servicio. El 10 de febrero de 1822 es nombrado el señor don José María Beltrán como el primer Administrador General del Servicio de Correos del México Independiente. Por la Ley del 10 de noviembre de 1824, expedida por el Presidente Gral. Guadalupe Victoria, se dio el rango de “Comisarías” a todas las oficinas de correos “Foráneas”, que eran las conocidas como subalternas.

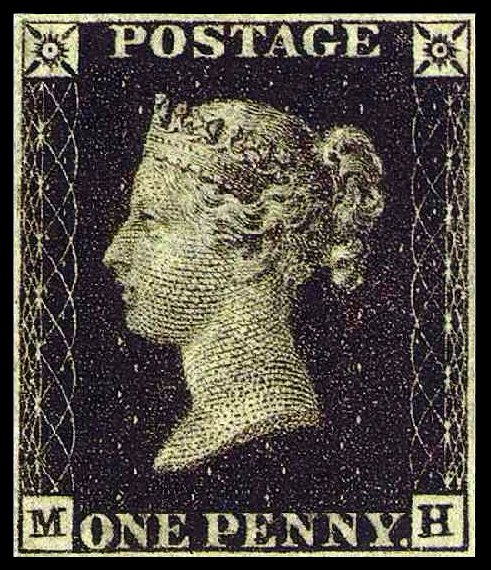

El Servicio de Correos en México, durante el siglo XIX, en especial en la primera mitad de este controvertido siglo, administrado y operado por mexicanos, al igual que la sociedad de la que era un reflejo, sufrió todas las altas y bajas que experimentó el país en este siglo, por demás azaroso, de nacimiento y surgimiento donde los gobiernos liberales y conservadores se sucedían en el poder y las intervenciones extranjeras lo desangraron con varias guerras como la invasión norteamericana en 1847, en la que el país perdió más de la mitad de su territorio y la invasión francesa entre 1862 y 1867 y como preámbulo a todo esto, la guerra de Texas en 1836 que cercenó más de la mitad de su territorio al otrora estado de Coahuila-Texas. No obstante este sombrío panorama, el servicio de correos jamás se interrumpió, aun en épocas de guerra; al contrario, fue la etapa en que al igual que todos los servicios de correos de todo el mundo, a la par con la Revolución Industrial y el progreso y crecimiento de los grandes centros urbanos, el correo mexicano se adhiere a la famosa Revolución Postal que en Inglaterra encabezara Rowland Hill, Director General del Correo Británico en el año de 1840.

La Prestación del Servicio de Correos deja de ser prerrogativa de las clases adineradas: la nobleza y la burguesía y se hace extensiva a toda la sociedad mediante el establecimiento del “franqueo previo” con una cuota baja y única, no importando la distancia entre el punto de origen y el de destino, pues la popularización del servicio y el alto volumen de envíos lo consolidó como una renta del estado al servicio de la sociedad, redituable económicamente. Como resultado de este proceso nace la “estampilla postal”.

a previa a la invención de las estampillas postales fue necesaria primero, la invención del “sobre” adonde se iba a adherir la estampilla y se le atribuye a un librero inglés de apellido “Brewer”, quién se cree lo inventó entre 1830 y 1840; curiosamente este personaje era muy amigo de un destacado funcionario del museo británico llamado John E. Gray, que con el tiempo llegó a ser Director del mismo museo y a quien después conoceremos como el padre de la filatelia; antes de esta época las cartas iban envueltas en simples pliegos de papel doblados a mano situación que popularizó el uso del lacre y sellos de metal para sellar cada carta.

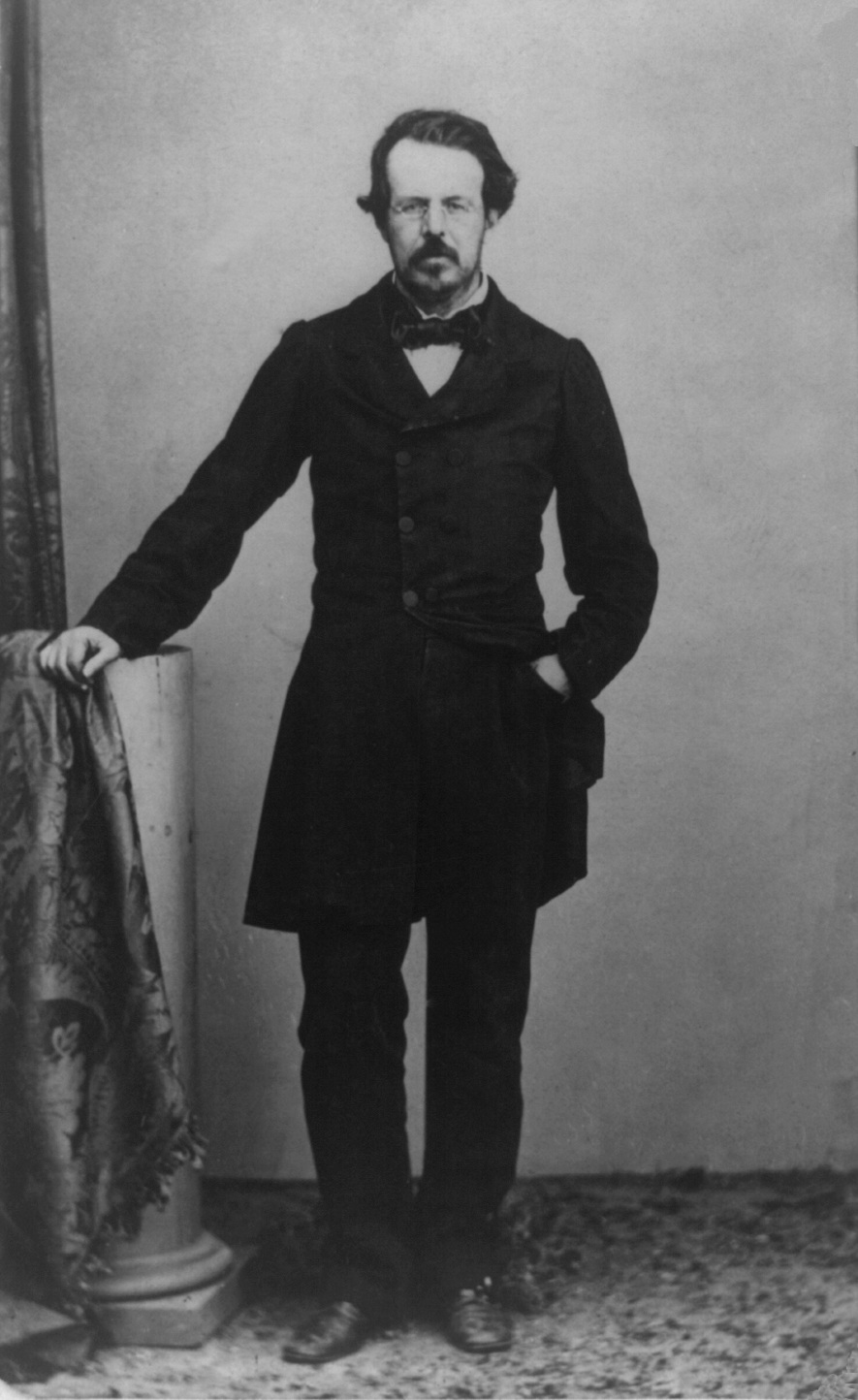

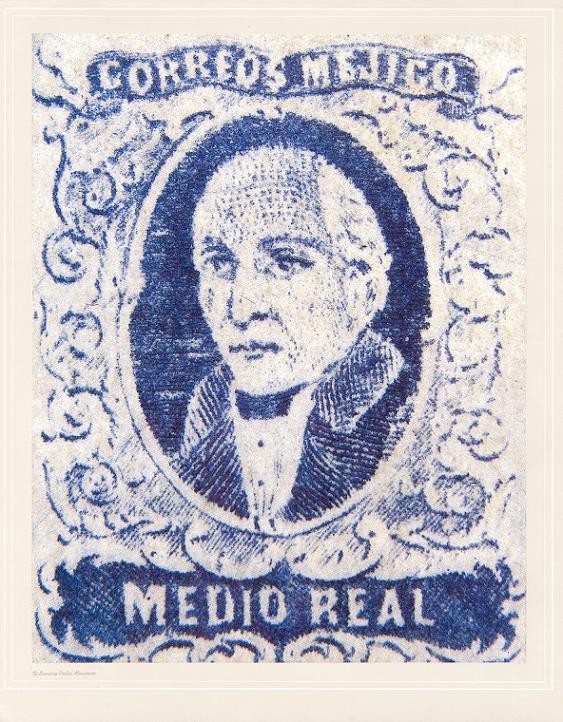

El Decreto de 21 de febrero de 1856, firmado por el Presidente Ignacio Comonfort y siendo el Administrador General de Correos el Dr. Don Valentín Gómez Farías, expresidente de la República y connotado liberal, estableció y reglamentó el “franqueo postal previo” entrando así México de lleno a la Reforma Postal Mundial.

El artículo III, completaba lo siguiente: Los sellos de que habla el artículo anterior se expenderán en esta capital en la administración General de Correos, y en los lugares que ella designe, practicándose lo mismo en todas las administraciones foráneas que pertenezcan a la renta, todo bajo su responsabilidad, previa la cuenta que debería llevarles la Contaduría General del Ramo.

Posteriormente, ya siendo Administrador General de Correos don Guillermo Prieto, se publica el Reglamento de la Oficina de Estampas el 15 de julio de 1856, que normó todo lo relacionado con la confección de estampillas, sus precios, distribución y manejo de manera minuciosa. Las estampillas, estampas como se les llamó, debían de adherirse a las correspondencias, por los empleados de Correos y expresaban en sí mismas el pago. El exceso de cuotas o porte se pagaba en el lugar de su destino por los destinatarios, cargándose el valor de la factura a la Administración de Correos para donde fuera consignada.

La filatelia, hija del coleccionismo y la estampilla postal, tal vez el objeto de colección más importante de que dispone el hombre, surgieron casi juntas porque la estampilla desde su concepción llevaba en sí misma los elementos que con el tiempo la iban a convertir en el objeto más preciado de colección de muchos países, dado su tamaño, diversidad, temática, colorido, precio y nacionalidad.

La mayoría de los experimentados filatelistas, los verdaderos conocedores de la filatelia mexicana, considerada como una de las mejores o más sobresalientes del mundo, valoran la rara exquisitez de sus piezas ya que dentro de ellas existen verdaderas obras de arte por el diseño gráfico estampado y emisiones representativas muy localizadas que marcan todo un hito dentro de la historia del país, como las que ostentan a Cuauhtémoc, último emperador azteca , con un valor de 30 centavos, y la famosa estampilla emitida el 2 de abril de 1922, de 50 centavos, hecha en grabado para conmemorar el correo aéreo que es un águila sobrevolando la población de Amecameca, teniendo como fondo los volcanes Popocatépetl e Iztaccihuatl, con la leyenda “Correo Aéreo”. Es muy importante destacar que el primer vuelo que transportó correspondencia del correo se llevó a cabo el 6 de julio de 1917, en un recorrido de 110 kilómetros, de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, a la ciudad de México, habiéndose cubierto la ruta en 53 minutos. Aquí hay que aprovechar para hacer un montaje espectacular de la filatelia mexicana, explicando de una manera pedagógica cómo se concibe cada estampilla postal y cómo está conformada: sus diferentes tamaños, sus valores faciales y las políticas que existen al respecto de sus emisiones.

El Correo propicia en el mundo entero el florecimiento del arte de escribir y la carta se convierte en la mensajera idónea para trasmitir ideas; siendo requisito ineludible de este proceso la existencia de un remitente y un destinatario. La carta de persona a persona, como un medio de comunicación, de expresar sentimientos, afectos, maneras de pensar, aportar diversos puntos de vista sobre algún cuestionamiento o planteamiento latente en la sociedad, difundir ideas, estrechar lazos de amistad entre tantas posibilidades, surge como todo un género literario a partir de la segunda mitad del Siglo XVIII, con los Enciclopedistas y se consolida, gracias a la expansión del servicio de correos durante el transcurso de los siglos XIX y XX y se le conoce como “Género Epistolar” La “Carta” en la Literatura En la España de la primera mitad del siglo XX, dentro del prolífico grupo de escritores en los que destacan los de la generación del 27 y los de la generación del 36, es sin lugar a dudas Miguel Hernández Gilabert, (Orihuela, 30 de octubre de 1910; Alicante, 28 de marzo de 1942) Poeta y dramaturgo, de origen humilde y de filiación republicana, soldado en el frente durante la cruenta Guerra Civil Española, uno de los escritores que dejó más huella dentro del género epistolar y sus cartas a Josefina dan cuenta de ello; sin embargo, su famoso poema “carta” que nos toca lo más profundo de la sensibilidad humana, enmarca entre sus versos, la trascendencia del hecho de comunicar sentimientos y de trastocar las más sensibles fibras de un espíritu libre en el ejercicio reflexivo de escribir que queda y trasciende más allá de la muerte.

Este famoso poema del inmortal Miguel Hernández, concebido al estilo de los versos romanceados, forma parte de su libro El rayo que no cesa y a través de este, hace profundas reflexiones humanas sobre la comunicación epistolar que nos remiten al correo tradicional, a los carros correo del ferrocarril, a los carteros, al pregón para encontrarle destinatario a las cartas extraviadas y en especial, durante la guerra civil española, nos remite a los carteros voceando nombres en los patios de los cuarteles o en las trincheras donde a diario se enfrentaba a la muerte. Eran las cartas del pan del cariño en la distancia (tus cartas son un vino) el vino apasionado y generoso. La bella metáfora carta/paloma las equipara en blancura y diseño (con las dos alas plegadas...), símbolos de paz en milenario vuelo de mensajería. Oigo un latido de cartas: un pedazo de corazón viaja –fragmentos de la ternura– en el sobre. Malheridos por la ausencia: ¿quién como Miguel para expresar ausencias, soledades, despojos? La carta” como fuente primordial, de primera mano, en la investigación histórica.

En el año de 1864, Maximiliano de Habsburgo, quien aceptando la invitación de varios integrantes del partido conservador, perdedores de la Guerra de Reforma, para que aceptara la corona de México, bajo la protección del invasor ejército francés, le escribe una carta al presidente Benito Juárez, supuestamente desde la goleta “Novara”, embarcación en la que hizo la travesía de Europa a México, a la que éste, de manera atenta el 30 de agosto de 1864, le da respuesta. Benito Juárez

Chihuahua, enero 26 de 1865. Sr. D. Matías Romero, Washington Carta del escritor francés Víctor Hugo a Benito Juárez, del 20 de junio de 1867, solicitando el perdón a Maximiliano pero reconociendo el triunfo de la República y el mérito del presidente Juárez en la defensa de su patria. La peculiaridad de esta carta es que la fecha, su autor, un día después en que Maximiliano había sido fusilado en la ciudad de Querétaro, en el Cerro de las Campanas, el 19 de junio de 1867. Juárez: El principio es la República, el hombre, es usted. Víctor Hugo,Hauteville House, a 20 junio de 1867

La Tarjeta Postal, un ícono del correo que de manera paralela al nacimiento de “la filatelia”, y como resultado de la evolución vertiginosa de la fotografía, revolucionó de manera sustantiva la carta tradicional, el modo de comunicarse y agregó “arte” a la cotidiana costumbre de escribir. Nacida para comunicar mensajes breves y para compartir experiencias lúdicas, gozosas, durante algún viaje de placer o de negocios o dar a conocer lugares, usos y costumbres, personajes, edificios famosos y un sin número de objetos, susceptibles de ser captados por las lentes de las nacientes cámaras fotográficas, la tarjeta postal surge a partir de la segunda mitad del siglo XIX y da cuenta ya de su gran trascendencia en el medio de las comunicaciones, especialmente a través del correo, se convierte en un ícono artístico de innegable valor, no sólo estético, sino histórico que da cuenta de épocas enteras de la sociedad que marcaron un hito en el desarrollo de las sociedades contemporáneas y quedaron ahí como testimonio gráfico de los años pasados. Si observamos con detenimiento el inmenso universo de las tarjetas postales, escogidas al azar, éstas ofrecen mucho más que meras reminiscencias placenteras y nostálgicas. Estos pequeños y efímeros rectángulos de cartón que llegaron a constituir una parte esencial del ritual de los vacacionistas, entrañan dimensiones históricas y sociales insospechadas. Se cree que fue Heinrich von Stephan, quien en 1865 sugirió la idea de imprimir “tarjetas postales” a las autoridades del correo prusiano sin mayor entusiasmo por el hecho; en un principio, no importaba mucho lo estampado al frente de este rectángulo de papel grueso o cartoncillo, sino el hecho de que a través de él se podían mandar recados, saludos, concertar una cita, servir de invitaciones a una cena o comida de negocios, etc., No fue sino hasta el 1 de octubre de 1869, que el correo austriaco imprimió las primeras tarjetas postales: llevaban la tarifa impresa en el anverso, donde había también un espacio para la dirección y en el reverso se podía escribir el mensaje que se deseara. No necesitaban de sobre y al comprarlas ya llevaban “el porte” incluido.

El servicio de correos en México con más de 433 años de servicio, de funcionar ininterrumpidamente, ha utilizado para el transporte de la correspondencia (cartas personales, correspondencia oficial y correspondencia de tipo comercial) y los envíos o bultos postales, en los que destaca la llamada paquetería, todo tipo de transporte:desde el “correo en barco” que era el que venía proveniente de España y posteriormente de toda Europa y Asia; el llamado “correo de a pie” personificado por un mensajero; “el correo de a caballo” donde destacaron las famosas “Estafetas” y los “correos en recuas de mulas” o “Conductas” que las constituían cincuenta o más bestias de carga entre mulas y asnos conducidas por grupos de arrieros; “el correo en carreta y/o diligencia”; “el correo en lancha” a través de los ríos y zonas lacustres; “el correo en ferrocarril”; “el correo en avión” inaugurado en país el 6 de julio de 1917, en un recorrido de 110 kilómetros, de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, a la ciudad de México, habiéndose cubierto la ruta en 53 minutos; “el correo en automóvil o vehículo automotor”, que a partir de las década de los años treinta en que se inicia la expansión de la red de caminos a lo largo y ancho del país, se intensifica este tipo de servicio que de hecho en la actualidad es el que cubren la mayoría de las rutas postales terrestres. “El Carro Correo” u “Oficinas Ambulantes” del ferrocarril toda una tradición en México. A partir de la segunda mitad del Siglo XIX, el Servicio de Correos en México, una vez que hubo adoptado la famosa “Reforma Postal de 1840”, restaurada la República a partir de 1867 e introducido al país a partir de 1874 el naciente y pujante medio de transporte conocido como el ferrocarril, el servicio de correos diversificó y amplió sus rutas postales, apareciendo desde ese momento en todos los ferrocarriles del país el vagón denominado “carro del correo” que más adelante se conocerían como “Oficinas Postales Ambulantes a bordo” y que se complementarían posteriormente con las llamadas “Oficinas de Transbordos”establecidas estratégicamente donde el cruce de vías o el tráfico de trenes era más intenso y por ende, transportaban mayor volumen de correspondencia. Para el año de 1900 se contaba con 96 oficinas de este tipo, cifra que creció considerablemente a mediados de los años cincuenta. La red ferroviaria que para 1968 había alcanzado una extensión de más de veinticuatro mil kilómetros, fue a lo largo de casi todo el siglo XX, hasta antes de su desmantelación a finales de los años ochenta, tal vez, la ruta postal terrestre más amplia con que contó el servicio de correos y los carros correo o vagones conocidos como oficinas ambulantes constituyeron todo un hito en la historia del correo pues estas oficinas ambulantes estaban habilitadas para depósito, transporte, clasificación y despacho de las correspondencias a bordo de ellos, así como para la conducción y distribución de la correspondencia a las administraciones postales del trayecto de cada ruta.

Es precisamente en uno de estos “carros correo” u “oficinas ambulante” que en los años veinte, precisamente en 1922, durante la administración del presidente Álvaro Obregón, al transitar un tren por el estado de Sonora le fueron colocados algunos explosivos dentro del mismo, pues reza la tradición que se sabía que ese tren transportaba un cargamento de 50 millones de pesos en monedas de oro; éste explotó, se descarriló y su cargamento quedó disperso a ambos lados de la vía; de los trabajadores postales que viajaban en el tren, murieron algunos y los dos que quedaron con vida, aun heridos, se dedicaron a rescatar las monedas de oro y a salvaguardar toda la correspondencia que estaba a su cuidado y no había sido destruida por la explosión. Quien también viajaba en ese tren ese día, el Coronel del ejército Luis G. Franco, al pasar de los años, en recuerdo de ese hecho y de su simpatía hacia el gremio postal, hacia los carteros por su entrega y largas caminatas para hacer llegar la correspondencia a sus destinatarios en sus domicilios particulares, recordando en especial, aparte de este hecho heroico, la ocasión en que durante una tarde lluviosa de verano, desde la ventana de su casa contempló como un cartero se quitaba su chamarra y gorra para proteger la correspondencia que llevaba consigo y no se mojara. Esto lo motivó a no cesar en su lucha por promover que a tan significativo personaje de la vida de las ciudades, la sociedad los recordara y les dedicara un día en especial para celebrarlos, recordarlos y fue así como el 12 de noviembre de 1931, durante la presidencia del Lic. Pascual Ortiz Rubio, consiguió que se le prestara un auditorio adjunto al penal de Lecumberri y ahí celebró el primer de Día del Cartero que, hasta la fecha se celebra todos los días 12 de noviembre, desde hace 82 años, ahora como “El Día del Cartero y el Empleado Postal”.

El Correo, de 1580 a 1776 era un negocio privado, vendible y renunciable, ejemplo de ellos: Los Correos Mayores; a partir de 1776, con Carlos III, como consecuencia de las Reformas Borbónicas se instituyó como una “Renta del Estado, situación que perduró hasta fines del año de 1883, en que con la publicación del Primer Código Postal el 18 de abril y su Reglamento el 1 de octubre de ese año de 1883, a partir del 1 de enero de 1884 se convierte en “Servicio Público” administrado y sostenido por el Estado. A partir del año de 1891, en que se crea la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, el servicio de correos pasa a depender de esta nueva secretaría y en 1901, deja de ser Administración General de Correos para convertirse en Dirección General de Correos. En el año de 1900, cuando el país contaba con una población aproximada de diez millones de habitantes, la red postal tenía una extensión de 91, 100 kilómetros, contaba con 1972 oficinas, entre una administración general, en la ciudad de México; 539 administraciones locales; 22 sucursales; 1,315 agencias de correos; 96 oficinas ambulantes; todas ellas atendidas por 9,748 empleados y en ese año el correo movió 134, 631,009 piezas postales. Los Servicios que presta el servico Postal mexicano: “Correos de México” SERVICIOS PERSONALES Y SERVICIOS EMPRESARIALES Correspondencia Recepción SERVICIOS EMPRESARIALES Depósitos Masivos (Nacional) Depósitos masivos (internacional) Mexpost masivos (nacional) Mexpost masivos (internacional) |